2025年开春,电视剧《北上》以京杭大运河为叙事轴心,掀起了一场跨越虚拟与现实的文旅共振。这部改编自茅盾文学奖同名小说的作品,不仅以细腻的笔触勾勒出运河儿女的成长史诗,更以“一部剧带火一条河”的文化赋能效应,让沉寂的运河沿岸城市重焕生机。当剧中的“花街六子”在荧屏上演绎青春与乡愁时,现实中的运河文旅经济正借势奔涌,演绎着“影视为媒、文旅为体、文化为魂”的当代传奇。东南卫视19:35,《北上》今晚开播。

运河叙事:从地理纽带到精神图腾

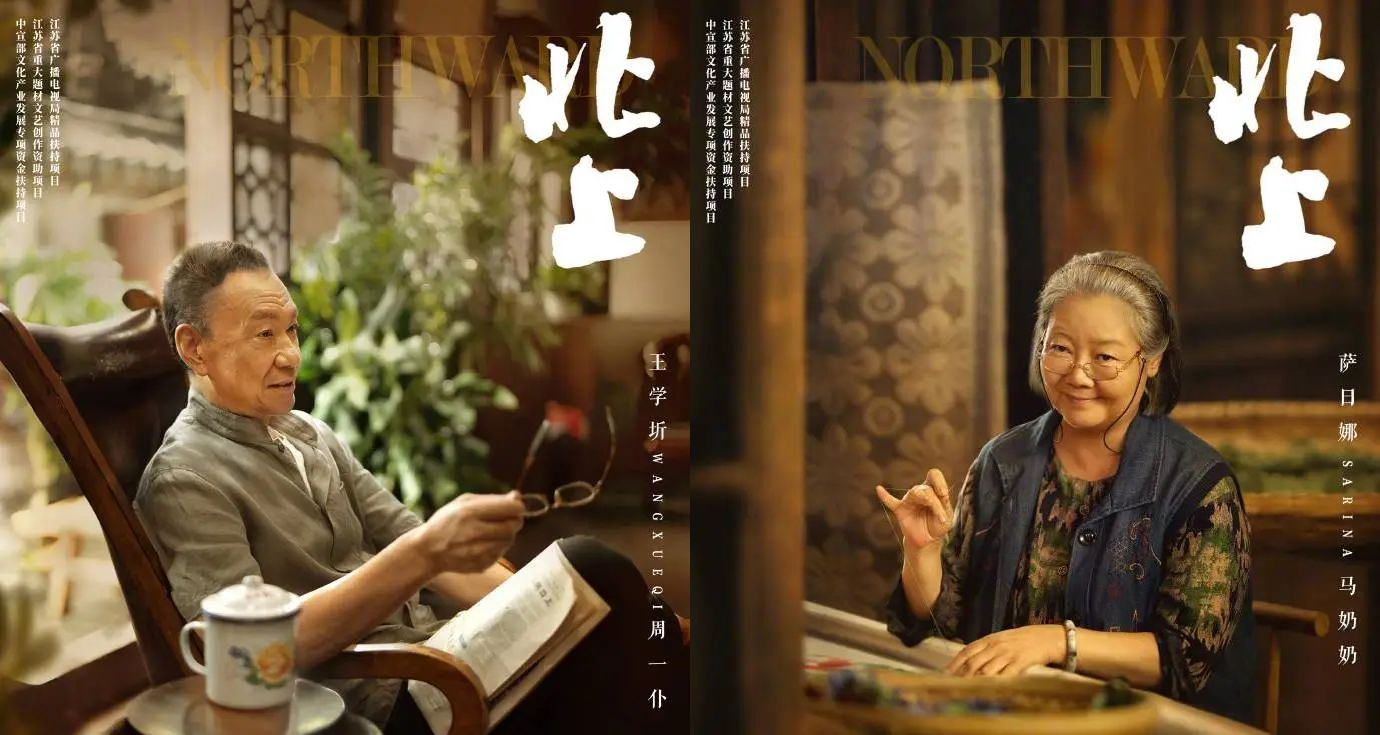

《北上》以“一河六户三代人”为骨架,将大运河的千年文脉凝练为流动的叙事符号。剧中,运河不仅是少年们偷瓜游泳的游乐场,更是代际传承的基因密码:老一辈船工谢天成(胡军饰)面对高速公路冲击仍执着换大船,坚守“千里通波”的信仰;年轻一代如夏凤华(白鹿饰)、谢望和(欧豪饰)则带着运河赋予的韧性北上创业,最终以创新反哺故土。这种“出走—回归”的循环结构,暗合运河“流动与扎根”的双重性——它既是物理通道,也是精神归途。

导演姚晓峰通过长镜头与移动摄影,将运河的四季流转与人物命运紧密交织。夜色中波光粼粼的河面映照华子的回乡抉择,船笛声里藏着邻里互助的温情密码。这种视觉语言让运河成为“会呼吸的角色”,正如编剧赵冬苓所言:“运河不是背景板,而是故事的参与者。”

烟火气与文旅共鸣:从荧屏到实景的沉浸转化

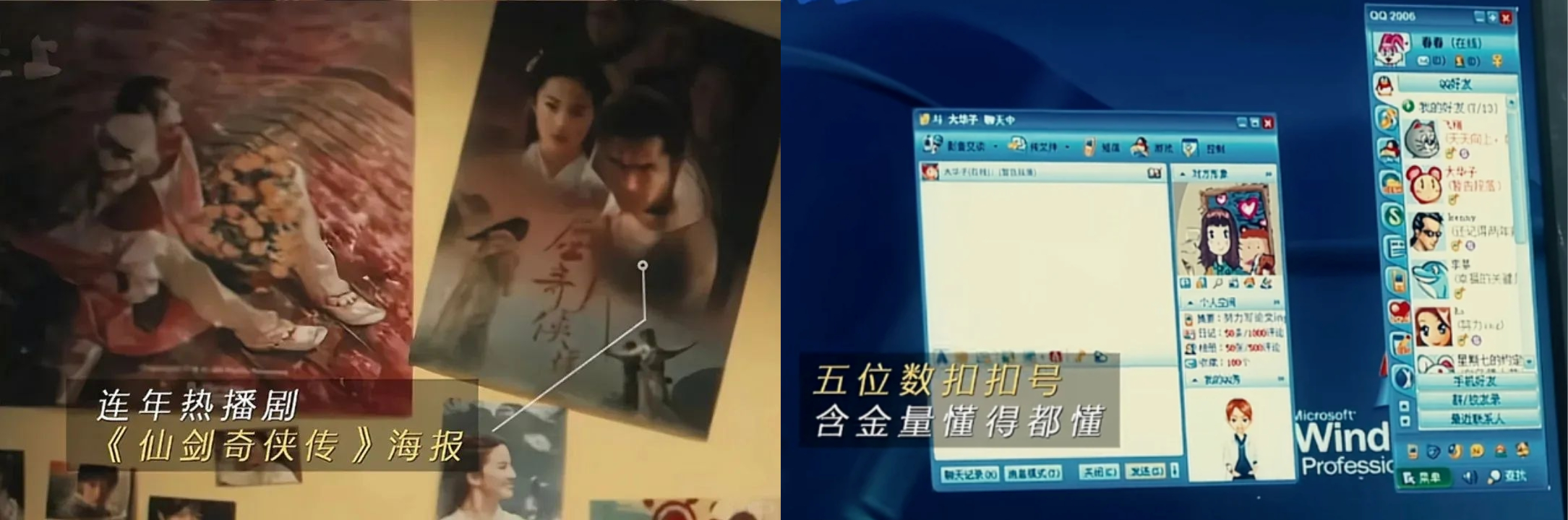

剧集对90年代运河生活的极致还原,激活了观众的集体记忆。褪色的诺基亚手机、金猪存钱罐、《仙剑奇侠传》海报等细节,构建出极具代入感的年代氛围。而“花街小院”里借葱分面、围桌夜话的场景,更将“远亲不如近邻”的运河精神具象化,成为触动城市观众的情感按钮。

这种情感共鸣迅速转化为文旅行动。昆山巴城老街作为核心取景地,剧播期间客流量同比暴增566%,游客在飞鸟北上茶馆品茶、在龙云崌复刻剧中情景剧,甚至排队体验“运河人家”同款长鱼面。淮安花街原型地的苏绣工坊订单排至国庆,苏州平江路的“水巷夜曲”游船项目一票难求。影视IP与在地文化的化学反应,让运河从历史书页跃入现实生活,成为可触可感的“活态博物馆”。

文化破壁:非遗新生与时代语境的创意嫁接

《北上》对传统文化的诠释并未止步于怀旧。剧中,周爷爷的运河评话、马奶奶的苏绣技艺,与谢望和的互联网创业形成鲜明对照,揭示出“守艺”与“创新”的辩证关系。这种思考延伸至线下:扬州“运河十二时辰”沉浸剧场让游客化身古代盐商,苏州昆剧院推出“水磨腔里的运河”体验课,南京夫子庙的运河盲盒将漕船模型与非遗绒花结合。

更值得称道的是,剧集通过“青春化表达”打破文化传播的年龄壁垒。剧中夏凤华追星李宇春、六少年网吧组队的情节,让90后观众在代际共鸣中自然接纳运河文化;而爱奇艺与百度百科联动的“大运河研学H5”,则以数字技术将运河历史转化为可交互的青春记忆。

影旅共生的未来想象:从流量狂欢到长效赋能

《北上》的文旅效应并非昙花一现。江苏文投启动的“跟着《北上》游运河”系列活动,将剧集热度转化为可持续的文旅产品;爱奇艺宣布在京杭大运河畔打造沉浸式主题乐园,以VR技术重现剧中场景,构建“影视+科技+旅游”的新生态。这些举措标志着影视IP正从短期流量入口升级为长效文化引擎。

《北上》找到了传统文化与当代生活的最大公约数——那条流淌千年的运河,既是地理坐标,也是情感纽带,更是文化创新的试验场。当观众沿着剧中人的足迹漫步巴城老街,他们触摸的不仅是青石板上的岁月痕迹,更是一个民族对“根性”的追寻与对未来的畅想。正如徐则臣在原著扉页所写:“一条河活起来,一段历史就有了逆流而上的可能。”而《北上》证明,这条河正在新时代的浪潮中,奔涌向更广阔的天地。

五一小长假将至,跟着《北上》解码运河旅游吧,东南卫视今晚19:35开播,共同守护这流淌中的永恒。

标题:五一小长假 跟着东南卫视《北上》游运河吧

地址:http://www.bjyccs.com.cn/news/48393.html